帰省−2001夏−

(2001/8/20)

今回はUターン(一ノ関→東京)の話です。

- ひさしぶりの乗車(一ノ関8:00→9:35仙台)

- 何がひさしぶりなのかというと、この区間で455(457)系に乗ることが、である。現在、仙台方面から一ノ関に来る普通列車のほとんどが701系なので、この列車はかなり貴重な存在。ちなみに、6両編成。

駅で買ったパンを食べながら発車を待つ。車内には高校生が多い。そして例によって多くが発車が近づくと降りていく。つまり、発車までは自習室として使っているのだ。特に今は夏なので、利用者もいつもより多いことだろう。・・・というか、7:30到着のこの列車以外に花泉方面からの通学に適した列車がない、というのもどうかと。

というわけで、かなりがらがらの状態で一ノ関を発車。そしてアナウンス。「携帯電話のご使用はデッキでお願いします。」・・・さすがもと急行形車両である。そして今度は「この列車のドアは自動で開きます。」・・・まあ、この区間ではほとんどの車両がボタン式だから、ということなのだろうけれども。でもこのような放送を聞いたのは初めて。

花泉で残りの高校生を降ろし、石越からは乗る人が多くなる。瀬峰でも多くの人が乗車するのだが・・・3扉車の方が多くなった区間に2扉車がやってきたものだから、乗車口でだまされる人が続出している模様。

小牛田に到着。1分停車ですぐに発車。連結作業や乗換えがないというのはいいものだ。席のほうはけっこう埋まっていて、小中学生の姿も。岩手県内ではほとんどの小中学校が今日始業式なのだが、宮城県内ではまだのようである。

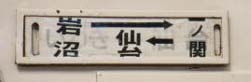

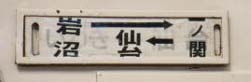

塩釜・陸前山王間では多賀城政庁駅を建設中。地図を見る限り、観光にも通勤・通学にもけっこう需要が見込めそうな場所である。この辺まで来るとかなり立客も多くなり、混雑した状態で仙台に到着。2扉ゆえに、降りるのに時間がかかる。そして、サボを見てみると・・・何だかテープが貼ってあるし、その裏が透けて見えるし・・・。

塩釜・陸前山王間では多賀城政庁駅を建設中。地図を見る限り、観光にも通勤・通学にもけっこう需要が見込めそうな場所である。この辺まで来るとかなり立客も多くなり、混雑した状態で仙台に到着。2扉ゆえに、降りるのに時間がかかる。そして、サボを見てみると・・・何だかテープが貼ってあるし、その裏が透けて見えるし・・・。

- ロングシート乗り継ぎ(仙台9:51→11:24福島11:33→12:19郡山)

- 福島行きは9:46に入ってきた列車の折り返しで、701系の4両編成。後ろの2両は白石で切り離し、とのこと。試合に行く、といった感じの高校生の団体がいたりして、車内はなかなかの盛況。

岩沼で常磐線と別れてもけっこう人が多いままの状態が続いて、白石に到着。後ろの2両が切り離され、ここからはワンマン運転となる。例の団体も含めてごそっと下車したが、依然として立客も。県境を越えることもあって乗客数がかなり減るのは確かなのだが、だからといって列車が2時間に1本というのはやはりやり過ぎ、という気がする。

福島県に入り、藤田からはまた車内が混み始める。結局立客は最後まで解消することなく福島に到着。

ここからは郡山行きに乗り換え。阿武隈急行の梁川が始発の列車で、701系の2両編成。遅れ気味にやって来た上に、乗降ともかなり多い。しかも2分停車ということになっているので、発車もやや遅れてしまう。

松川あたりまでは、上下線が近づいたり離れたりしていて、何だか歴史が感じられるようで楽しいのだが、車内はというと、かなり混んでいる。福島と郡山の2都市を結ぶ列車が2両というのは、やはり少ないのだろう。そして二本松でけっこう乗車。その後の各駅でもけっこう客を集め、混雑はますますひどくなっていく。このような感じで、最後まで座れないまま、終点の郡山に到着。

- ゆうゆうあぶくま常磐ライン(郡山12:55→14:37いわき15:00→16:40水戸)

- 駅弁を買って、磐越東線に乗車。キハ110系の3両編成で、発車するころにはほぼ満席になり、立客も少々。

2つ目の三春で高校生を中心に大量に乗車し、車内がにぎやかに。それからさらに2つ目の船引ではかなりの下車があり、立客は解消。その次の磐城常葉でもそこそこ降りたので、車内にはけっこうゆとりが。

神俣に近づくと「あぶくま洞」の看板が目立つようになる。時間があれば行ってみたいが、今回はちょっと無理。その次の小野新町では人がたくさん降り、車内はがらがらに。列車交換もあり、8分くらい停車。

夏井から先は駅間がやや長くなり、ここと川前の間は10km以上ある。またこの区間でいわき市に入る。終点まではまだ30km以上あるのに・・・やはりいわきは広い。夏井川渓谷沿いを走り、江田ではハイキング客も乗車。小川郷からは南の方に進んできた列車が東に針路を変えて常磐線と並び、トンネルと抜けるといわきに到着。

いわきから乗り換える小山行は、415系の4両編成。中間2両がセミクロス車なので、そこに乗車。けっこう乗客が多い。

植田では下車する人が多い。次の勿来まではいわき市内の駅で、その次の大津港からは茨城県に入る。ここでこちらの9分後にいわきを出発した「スーパーひたち42号」に抜かれる。日立では「レインボー」色のEF81を発見。その後、455系の9両編成とすれ違う。この辺ではところどころで海が見えるのだが、どうも波が高い。台風が近づいているからなのかもしれない。

大甕は日立電鉄との乗換駅で、構内には「ビア電日立号」の姿が。勝田では橋上駅舎を建設中で、前回来たときよりはだいぶ工事が進んでいるようだ。というわけで水戸に到着。

- 鹿島へ寄り道(水戸17:02→18:20鹿島神宮18:40→19:01佐原19:17→20:28千葉→東京)

- 夕食用の駅弁を買って、鹿島臨海鉄道の鹿島神宮行きに乗る。6000系の2両編成で、ちょうどいい時間なので立客も多い。発車待ちの間に、さっき日立で見かけたEF81がやって来た。

それにしても高架が多い。東水戸-常澄間は見事に一直線。それから90度近く曲がって南に進むと大洗で、ここでは下車する人が多い。そしてここと涸沼の間はトンネルの連続。この高架橋とトンネルというのがいかにも最近の路線らしい。ちなみにこの列車、車掌が乗っているにもかかわらずワンマンの表示が出たままだったのだが、涸沼の手前で車掌が気づいてたたんだ。

新鉾田を出るとほとんど地平を走るのだが、交差する道路はみんな線路の上を越えていくので踏切がない。これも新線の特徴といえる。

それからまた進むと、長者ヶ浜潮騒はまなす公園前という長い駅が。これをフルネームで呼ぶ車掌も大変だろう。そしてこの駅、駅名板がでかい。そして荒野台を過ぎると鹿島サッカースタジアムだが、試合はないのでのろのろと通過。ここの駅名板はJR式のものである。というわけでここからJR線に入り、鹿島神宮に到着。

鹿島線の佐原行きは、発車5分前に着いた列車の折り返し。かなり空いている。10分くらいで潮来に到着。ここの駅名板は、「茨城県行方郡潮来町」の部分にテープが貼ってあった。「茨城県潮来市」になったのは最近のことである。この辺には夜ではなく、昼間にもう一度来てみたいものだ。

ところで、終点の佐原からの乗り継ぎは銚子始発の列車。その一つ前の香取で乗り換えることもできるのでそうするつもりだったのだが、駅の周りが何だか寂しそうだったので、そのまま佐原まで行くことにする。

佐原での15分の待ち時間も結局は何をするわけでもなく、とりあえずマックスコーヒーを飲んで過ごす。やって来た千葉行きは113系の6両編成で、こちらもがら空き、やはり香取で待つ必要はなかったらしい。車内についてもう一つ言うと・・・蚊がやたら多い。どこかで停車時間の長い駅でもあったのだろうか。蚊を叩いたり追い払ったりしながらの乗車になってしまった。

成田では9分停車し、上下の成田エクスプレスを見送る。その後も蚊との格闘は続き、「やはりこれからの車両にはドアボタンを標準装備させなければ」などと思いながら、終点の千葉に到着。戦果の方は・・・結局8匹止まりだった。

その後は総武快速線に乗り換え、セミクロス車に乗って東京へ。

地理・交通研究班のトップページへ

塩釜・陸前山王間では多賀城政庁駅を建設中。地図を見る限り、観光にも通勤・通学にもけっこう需要が見込めそうな場所である。この辺まで来るとかなり立客も多くなり、混雑した状態で仙台に到着。2扉ゆえに、降りるのに時間がかかる。そして、サボを見てみると・・・何だかテープが貼ってあるし、その裏が透けて見えるし・・・。

塩釜・陸前山王間では多賀城政庁駅を建設中。地図を見る限り、観光にも通勤・通学にもけっこう需要が見込めそうな場所である。この辺まで来るとかなり立客も多くなり、混雑した状態で仙台に到着。2扉ゆえに、降りるのに時間がかかる。そして、サボを見てみると・・・何だかテープが貼ってあるし、その裏が透けて見えるし・・・。