いよいよ今日は八十八番札所へ登る日になりました。昨年9月猛暑の中でスタートした区切り打ちの岡本さんと、バス電車を乗り継いで回られている女性の高橋さん、野宿スタイルなのに最後は軟弱に宿に泊まっている私の3人で朝食を取り、それぞれのやり方で出発しました。八十六番志度寺は海の傍の広々とした松林の中のお寺で、江戸時代のメカの神様源内のお墓のある頭塔があるお寺でした。

いよいよ今日は八十八番札所へ登る日になりました。昨年9月猛暑の中でスタートした区切り打ちの岡本さんと、バス電車を乗り継いで回られている女性の高橋さん、野宿スタイルなのに最後は軟弱に宿に泊まっている私の3人で朝食を取り、それぞれのやり方で出発しました。八十六番志度寺は海の傍の広々とした松林の中のお寺で、江戸時代のメカの神様源内のお墓のある頭塔があるお寺でした。 海岸線に直角方向、山に向かって歩くと八十七番札所長尾寺のある街に到着しました。お寺に入ると、既に奉納演奏を終了した三味線おへんろムスメの月岡さんとTV局のスタッフがいて私もインタビユーをされました。どういう訳か、あの「長五郎」という人も自転車を置いて休憩所にいました。月岡さんの奉納演奏風景を水彩画で書いているところで、私にその絵を持って行って月岡さんに渡して欲しいと頼まれ、その絵が完成するまでそこで待ってから八十八番へ出発しました。

海岸線に直角方向、山に向かって歩くと八十七番札所長尾寺のある街に到着しました。お寺に入ると、既に奉納演奏を終了した三味線おへんろムスメの月岡さんとTV局のスタッフがいて私もインタビユーをされました。どういう訳か、あの「長五郎」という人も自転車を置いて休憩所にいました。月岡さんの奉納演奏風景を水彩画で書いているところで、私にその絵を持って行って月岡さんに渡して欲しいと頼まれ、その絵が完成するまでそこで待ってから八十八番へ出発しました。

山登りを含んだ最短コースで16km先の大窪寺、もう登る山はここと高野山だけです。前川ダムの突堤で左に折れ、突堤の上を歩いて林道に入ります。ダム湖沿いの道には小さなお地蔵さんがたくさんあり、休憩所もあります。お地蔵さんの一つ一つに可愛いよだれかけと毛糸の小さな帽子が頭に載っていて、あちこちに散らばるように配置されています。村の人達がよく手入れをしている様子がわかります。

山登りを含んだ最短コースで16km先の大窪寺、もう登る山はここと高野山だけです。前川ダムの突堤で左に折れ、突堤の上を歩いて林道に入ります。ダム湖沿いの道には小さなお地蔵さんがたくさんあり、休憩所もあります。お地蔵さんの一つ一つに可愛いよだれかけと毛糸の小さな帽子が頭に載っていて、あちこちに散らばるように配置されています。村の人達がよく手入れをしている様子がわかります。 急勾配のアスファルト道から山道に入ります。重たいザックを背負い山道を歩くのはここ2〜3日練習済みです。標高400mから770mまで「女体山」の山道を一歩一歩足を踏みしめて、村の人達がこしらえた丸太の階段状の坂道を登ります。そして讃岐平野が一望出来る細い道に出て、そこを回ると一転して岩や石だらけのごつごつした急斜面を登ることになります。ここでは自分のバランスを取りながら両手を使い這い上がる様にして、足元を確かめながら少しずつ登ります。やっとのことで山の頂上に到着し、標高770mの標識をみてほっとします。次は下りです、今までのお寺は全て山の頂上か中腹にあったのですが、頂上から降りたところにあるお寺は初めてです。下山道は木々のアーチの中をくぐるようになっていて、「結願」「おめでとう」という言葉が赤く書かれた道案内カードが幾つも幾つもぶら下がって歓迎しているかの様でした。これまでの1200km、このカードの励まし文と、道しるべの案内板と矢印のシールを頼りに歩いて来た”歩きおへんろ”としては、励ましのカードが一変してお祝いのカードになりとても感激します。

急勾配のアスファルト道から山道に入ります。重たいザックを背負い山道を歩くのはここ2〜3日練習済みです。標高400mから770mまで「女体山」の山道を一歩一歩足を踏みしめて、村の人達がこしらえた丸太の階段状の坂道を登ります。そして讃岐平野が一望出来る細い道に出て、そこを回ると一転して岩や石だらけのごつごつした急斜面を登ることになります。ここでは自分のバランスを取りながら両手を使い這い上がる様にして、足元を確かめながら少しずつ登ります。やっとのことで山の頂上に到着し、標高770mの標識をみてほっとします。次は下りです、今までのお寺は全て山の頂上か中腹にあったのですが、頂上から降りたところにあるお寺は初めてです。下山道は木々のアーチの中をくぐるようになっていて、「結願」「おめでとう」という言葉が赤く書かれた道案内カードが幾つも幾つもぶら下がって歓迎しているかの様でした。これまでの1200km、このカードの励まし文と、道しるべの案内板と矢印のシールを頼りに歩いて来た”歩きおへんろ”としては、励ましのカードが一変してお祝いのカードになりとても感激します。

一番札所霊山寺まで45kmあり、今日は七番札所十楽寺に宿泊します。八十八番大窪寺から十番切幡寺入り口まで18km、4時間半の未知のコースです。全て下り坂の道でどんどん足が進みます。八十八ヶ所すべて終了し、安堵の気持ちからか次にこの道を歩くことを考えてしまいます。次に歩くときは、さらなる目的と、体力・精神面の両方を向上させるべく歩くか、はたまた身近なお年寄りと一緒に車などを使い数回に分けて回り、最後にもう一度この道を通ることが出来れば、それは最高の気分だろうと確信しながら歩いているのです。今日の天候はここ数日と打って変わって曇り空です。涼しい山道を下り、遠く徳島市街地方向の山に雷の稲妻が幾つも走ります。その稲妻の光と音でさえ僕を歓迎しているかのように聞こえてしまいます。

一番札所霊山寺まで45kmあり、今日は七番札所十楽寺に宿泊します。八十八番大窪寺から十番切幡寺入り口まで18km、4時間半の未知のコースです。全て下り坂の道でどんどん足が進みます。八十八ヶ所すべて終了し、安堵の気持ちからか次にこの道を歩くことを考えてしまいます。次に歩くときは、さらなる目的と、体力・精神面の両方を向上させるべく歩くか、はたまた身近なお年寄りと一緒に車などを使い数回に分けて回り、最後にもう一度この道を通ることが出来れば、それは最高の気分だろうと確信しながら歩いているのです。今日の天候はここ数日と打って変わって曇り空です。涼しい山道を下り、遠く徳島市街地方向の山に雷の稲妻が幾つも走ります。その稲妻の光と音でさえ僕を歓迎しているかのように聞こえてしまいます。 前日の夕食時に、私の隣室のお年寄りは、私のいた会社のグループの大先輩であることが解りました。区切り打ちとはいえ二日で七番札所、足の裏に大きな豆を作り、インスリンの注射器を持っての歩きおへんろです。私は、高知で購入し800kmを一緒に、途中様々な街の自転車屋や金物屋で補強をし、油をさして来たキャリーを大先輩にさしあげることにしました。60年前に大先輩のご両親がリヤカーで野宿しながら歩かれたへんろみち、必ず結願出来ることを話し合い、右と左に別れました。

前日の夕食時に、私の隣室のお年寄りは、私のいた会社のグループの大先輩であることが解りました。区切り打ちとはいえ二日で七番札所、足の裏に大きな豆を作り、インスリンの注射器を持っての歩きおへんろです。私は、高知で購入し800kmを一緒に、途中様々な街の自転車屋や金物屋で補強をし、油をさして来たキャリーを大先輩にさしあげることにしました。60年前に大先輩のご両親がリヤカーで野宿しながら歩かれたへんろみち、必ず結願出来ることを話し合い、右と左に別れました。

高松市でひげは剃り落としました。 川崎の新百合丘駅、ここで寝たら厚底靴で踏み潰されてしまいます。

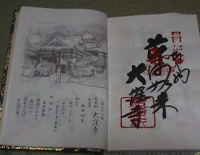

ずっと持ち歩いた納経帳と朱印を押した白衣、各お寺の「お御影」のカード。

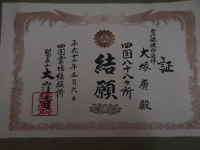

最後の八十八番札所で購入した徒歩巡礼と書いた「証」と金の杓杖の「お守り」です。

![]()